'슈뢰딩거의 고양이 상자를 들여다보다'

우리 곁으로 다가온 양자역학

전국이 단풍으로 곱게 물든 만추입니다. 성취와 결실의 계절답게, 이맘때면 지구 반대편에서는 인류의 지적 결실을 기리는 가장 권위 있는 행사, 노벨상 시상식이 열리고 있지요. 지난해에는 대한민국의 자랑스러운 한강 작가가 노벨문학상을 수상하며 국민적 관심이 집중되기도 했습니다. 노벨상을 향한 오랜 염원이 이루어져 그 어느 해보다 의미 있었던 지난해 노벨상에는 ‘AI의 아버지들’로 불리는 존 홉필드(John Hopfield)와 제프리 힌튼(Geoffrey Hinton)이 노벨 물리학상 수상자로 선정되기도 했습니다. 인공신경망을 이용한 머신러닝의 기초를 세운 이들의 업적은 인류의 지성이 새로운 국면으로 접어들었음을 보여주었지요.

그리고 올해, 또 한 번 새로운 세기의 물리학을 예고하는 발견이 주목받았습니다. 양자컴퓨터 시대의 물리적 토대를 마련한 세 명의 과학자, UC버클리의 존 클라크(John Clarke) 명예교수, 예일대의 미셸 드보레(Michel Devoret) 명예교수, 그리고 UC산타바바라의 존 마티니스(John Martinis) 명예교수가 바로 그 주인공입니다.

양자컴퓨터! 이름만 들어도 어렵게 느껴지나요? 사실 미국의 전설적인 물리학자 리처드 파인만(Richard Feynman)도 “양자역학을 이해한다고 말하는 사람은 아무도 없다.”고 말했을 정도로, 이 세계는 기묘하고 신비한 현상들로 가득합니다. 수학적으로는 표현할 수 있지만, 그것을 우리의 일상적 관념으로 이해하기란 거의 불가능하지요. 이번 주제에서는 바로 그 난해한 세계 몇 가지를 실험을 통해 함께 들여다볼까 합니다.

양자역학의 기묘함을 가장 잘 보여주는 대표적 예가 바로 ‘이중 슬릿 실험’입니다. 전자를 두 개의 좁은 틈(슬릿)을 향해 쏘면, 마치 파동처럼 간섭무늬가 나타납니다. 놀라운 점은 전자를 하나씩 쏴도 여전히 간섭무늬가 형성된다는 사실입니다. 이는 전자가 한 번에 한 곳이 아니라, 동시에 두 슬릿을 모두 통과했다는 뜻이지요. 하지만 어느 슬릿을 지났는가를 관측하는 순간, 간섭무늬는 사라지고 단순히 두 줄의 패턴만 남습니다. 관측 행위 자체가 전자의 상태를 바꿔버리는 것입니다. 이렇게 입자이면서 동시에 파동인 전자의 성질이, 양자역학을 이해하기 어렵게 만드는 핵심이자 매력이지요.

이번에는 이번 노벨상과 직접적으로 관련된 흥미로운 현상, 하나 더 살펴보겠습니다. 고전 물리학에서는 입자가 어떤 에너지 장벽 예를 들어, 언덕이나 벽을 만나면 그 장벽의 높이보다 입자의 에너지가 낮을 경우 절대로 통과할 수 없습니다. 언덕이 너무 높으면 굴러 올라가지 못하듯이 말이지요. 그러나 양자역학의 세계에서는 이야기가 완전히 달라집니다.

입자는 단순한 점이 아니라, 공간 전체에 확률적으로 퍼져 있는 파동처럼 존재합니다. 이 파동은 장벽 앞에서 완전히 멈추지 않고, 안쪽으로 스며들며 서서히 약해집니다. 그리고 장벽이 충분히 얇거나 낮다면, 그 파동의 일부가 반대편까지 이어져 입자가 ‘벽을 뚫고 나온 것처럼’ 보이는 일이 벌어집니다. 실제로 입자가 장벽을 부순 것은 아니지만, 그곳을 통과할 확률이 0이 아니었던 것입니다. 이렇게 고전적으로는 결코 넘을 수 없는 장벽을 확률적으로 통과하는 현상을 ‘양자 터널링’이라 부릅니다.

이 놀라운 개념은 1920년대 후반, 독일의 물리학자 프리드리히 헤르만 훈트(Friedrich Hermann Hund)가 처음 제안했습니다. 그는 전자가 분자 내부에서 고전적으로는 넘을 수 없는 에너지 장벽을 ‘확률적으로 건너뛸 수 있다’는 사실을 이론적으로 설명했습니다. 이후 조지 가모프(George Gamow)와 로널드 거니(Ronald W. Gurney), 에드워드 콘던(Edward U. Condon) 등이 이 아이디어를 발전시켜, 원자핵에서 입자가 빠져나오는 방사성 붕괴 현상을 성공적으로 설명하면서 양자 터널링의 존재가 과학적으로 확립되었지요.

세상은 이제 더는 고전역학처럼 완벽히 예측 가능한 시계장치가 아니게 되었습니다. 이제 우리는 모든 현상을 확률적으로 해석해야 하는 세계, 즉 양자역학의 시대로 들어선 것이지요. 하지만 이름에서도 알 수 있듯, ‘양자(quantum)’의 세계는 오랫동안 미시적인 영역, 다시 말해 원자나 전자 수준에서만 일어나는 현상으로 여겨졌습니다. 이번 노벨 물리학상은 바로 그 인식의 전환에서 시작되었습니다.

이번 노벨 물리학상의 공식 수상 사유는 “for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit”, 즉, 거시 세계에서의 양자 터널링 효과와 전기 회로에서의 에너지 준위 양자화의 발견이었습니다. 양자역학적 현상이 손으로 잡을 수 있는 크기의 회로에서도 실제로 발생한다는 것을 실험으로 증명한 것입니다.

1980년대 중반 UC버클리에서 존 클라크(John Clarke), 미셸 드보레(Michel Devoret), 존 마티니스(John Martinis) 연구진은 두 개의 초전도체 사이에 얇은 절연층을 둔 조셉슨 접합(Josephson Junction) 회로를 제작했습니다. 이 회로는 전기저항이 없는 초전도 상태를 유지하면서도, 그 안의 전하들이 전체가 하나의 거대한 양자 입자처럼 집단적으로 행동하도록 설계되었지요.

초전도체 내부에서는 전자들이 짝을 이루어 쿠퍼쌍 형태로 움직이며, 이 수십억 개의 쿠퍼쌍은 하나의 거대한 파동함수로 묶여 있습니다. 실험 초기, 회로의 전압은 0 V 상태로 유지되었는데, 이는 마치 스위치가 ‘꺼진(off)’ 상태에서 움직이지 않는 것과 같습니다. 그러나 충분히 긴 시간 동안 관측하면, 확률적으로 이 집단이 에너지 장벽을 넘어 반대편 상태로 이동하며 전압이 발생하는 것이 확인되었습니다. 이 현상이 바로 ‘거시적 양자 터널링’입니다.

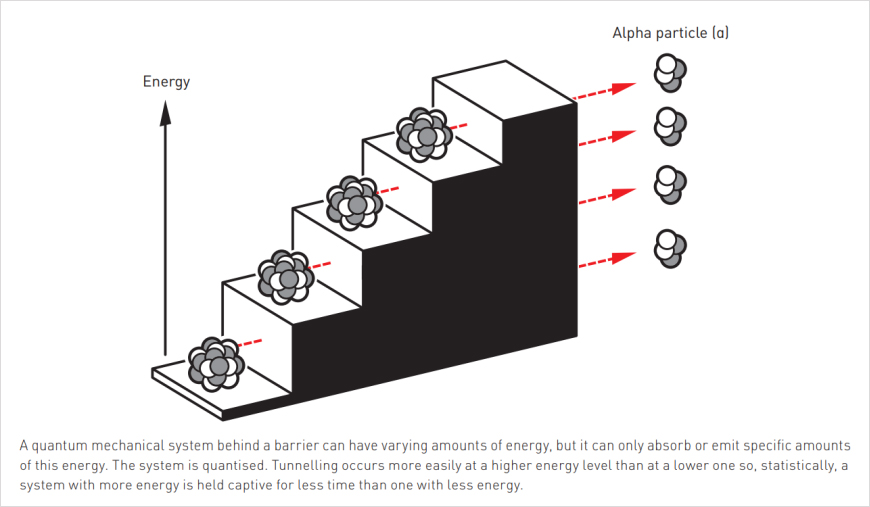

연구진은 또한 회로에 미세한 마이크로파를 주입해 에너지를 가했을 때, 회로의 응답이 불연속적인 양자화된 단계로 나타난다는 사실도 함께 발견했습니다. 이는 회로가 에너지를 흡수하거나 방출할 수 있는 값이 연속적이지 않고, 오직 특정한 양자 준위 사이에서만 변화한다는 의미입니다.

이 결과는 단순히 미시 입자의 특성이 확장된 것이 아니라, 수십억 개의 전자쌍으로 이루어진 거대한 집단이 하나의 양자계로서 행동할 수 있음을 보여주었습니다. 다시 말해, ‘양자역학은 미시 세계의 법칙’이라는 오랜 믿음을 뒤집은 발견이었으며, 손으로 쥘 수 있을 만큼의 초전도 회로에서도 양자 터널링과 에너지 양자화가 실제로 일어남을 입증한 획기적인 연구였습니다. 이번 실험은 이후 초전도 큐비트 개발의 직접적인 출발점이 되었으며, 오늘날 우리가 알고 있는 양자컴퓨터의 핵심 원리를 마련했습니다.

초전도체 내부의 전자들은 짝을 이루어 쿠퍼쌍(Cooper-Pair, 쿠퍼 전자쌍) 상태로 존재하며, 이들이 모여 하나의 집단적 파동함수로 행동합니다. 연구진은 이 집단이 특정 조건에서 서로 다른 에너지 준위 사이를 이동할 때, 그 변화가 연속적이지 않고 불연속적인 양자화를 따른다는 사실을 밝혔습니다. 다시 말해, 회로 전체가 갖는 에너지가 아날로그적 연속체가 아닌, 양자역학적 에너지 준위 간의 점프로만 변화함을 관측한 것입니다.

이러한 두 에너지 준위 사이의 전이를 정보의 0과 1에 대응시키면, 그것이 바로 ‘큐비트’가 됩니다. 즉, 회로 전체가 하나의 양자 시스템으로 작동하며, 그 상태 전이를 정보 단위로 활용할 수 있음을 보여준 것입니다.

이러한 원리를 바탕으로 구현된 양자컴퓨터는 기존의 디지털 컴퓨터와 근본적으로 다른 계산 방식을 갖습니다. 고전적인 컴퓨터가 한 번에 하나의 연산만을 수행한다면, 양자컴퓨터는 여러 상태의 중첩을 이용해 동시에 수많은 연산을 병렬적으로 수행할 수 있습니다. 또 양자 상태들 사이의 얽힘은 서로 떨어진 큐비트 간에도 정보를 공유하게 만들어 고전적 논리 회로가 도달할 수 없는 계산 효율과 보안성을 만듭니다. 이를 통해 복잡한 분자 구조의 해석, 신약 개발, 암호 해독, 인공지능 최적화 등 기존 슈퍼컴퓨터조차 접근하기 어려운 문제들을 풀 수 있는 새로운 패러다임이 열리게 되었습니다.

이러한 양자 회로는 단순한 실험적 호기심을 넘어, 현재 구글, IBM, 인텔 등 주요 기업이 개발 중인 양자컴퓨터 하드웨어의 기본 구조로 자리 잡았습니다. 결국 이 연구는 인류가 처음으로 거시적 스케일에서 양자 상태를 직접 제어하고 읽어낼 수 있는 시대를 연 업적이라 할 수 있습니다. 미시 세계의 기묘한 법칙이 거시 세계에서도 동일하게 작동함을 증명함으로써, 우리는 이제 양자역학을 ‘이해의 대상’에서 ‘활용의 도구’로 전환시키는 새로운 시대적 국면에 들어서게 되었습니다.

결국, 이번 연구는 우리가 오랫동안 이론으로만 이해해왔던 양자역학을 눈으로 확인하고 손으로 제어할 수 있는 세계로 끌어낸 실험이었습니다. 미시적인 입자 한 개가 아니라, 수십억 개의 전자쌍이 하나의 파동함수로 묶여 양자적으로 행동한다는 사실은 양자와 고전의 경계가 이제 더는 뚜렷하지 않다는 것을 명확히 보여줍니다.

이러한 거시적 양자 상태는 마치 ‘슈뢰딩거의 고양이’가 현실로 옮겨진 듯한 존재입니다. 고양이는 상자를 열기 전까지 살아 있으면서도 죽어 있는 상태로 존재하지만, 이제 우리는 그 상자를 실제로 만들어 들여다볼 수 있는 시대에 들어선 것입니다. 한때 상상 속에만 존재하던 양자의 세계가 이제는 실험실의 회로 위에서 측정되고 제어되는 현실의 과학이 되었습니다. 그것이 바로 2025년 노벨 물리학상이 우리에게 던진 가장 깊은 메시지, 양자의 세계는 더 이상 닫힌 상자가 아니라, 인류의 손끝에서 열리는 새로운 우주’임을 보여준 순간입니다.

'Semiconductor > 스마트 Tip' 카테고리의 다른 글

| [부동산 랩] 부동산 세금의 종류와 세율 (1) | 2025.12.10 |

|---|---|

| [부동산 랩] 공인중개사 되는 법? 공인중개사 자격 취득과 전망 (0) | 2025.11.13 |

| [부동산 랩] 남의 땅을 오래 쓰면 내 땅이 될 수 있다? (1) | 2025.10.15 |

| [디지털 라이프] 찬란한 가을의 대명사, 낭만과 추억이 IT와 조우하면? (0) | 2025.10.10 |

| [세상을 바꾸는 발견들] 일기예보 속 과학 (0) | 2025.09.18 |